どうも~! 旅々どーも(^_^)/ でーす。

五本指靴下に替えてからというもの、五本一遍に入るとちょっと嬉しくなります。

さて、23回に分けてお伝えしてきた「車中泊で北海道」シリーズも前回で終わりました。(第1回「230ルスツで車中泊」の回はこちら)観光スポットだけでなく道の駅での食やお風呂などの情報について、私が旅をした時の情報を元にお伝えしてきました。その後、施設やトイレが改修されたりしたところもきっとあるだろうと思います。車中泊の旅を計画されている皆さんには、どうぞ、ネット等で最新の情報を入手されると良いと思っています。

北海道編最終回でお伝えしましたが、今回からは、ぐっと南へ下って、九州を舞台にして車中泊日記を綴っていきたいと思います。

そこで、今回のポイント

門司港駅〜千佛鍾乳洞〜小鹿田焼の里〜道の駅「童話の里くす」

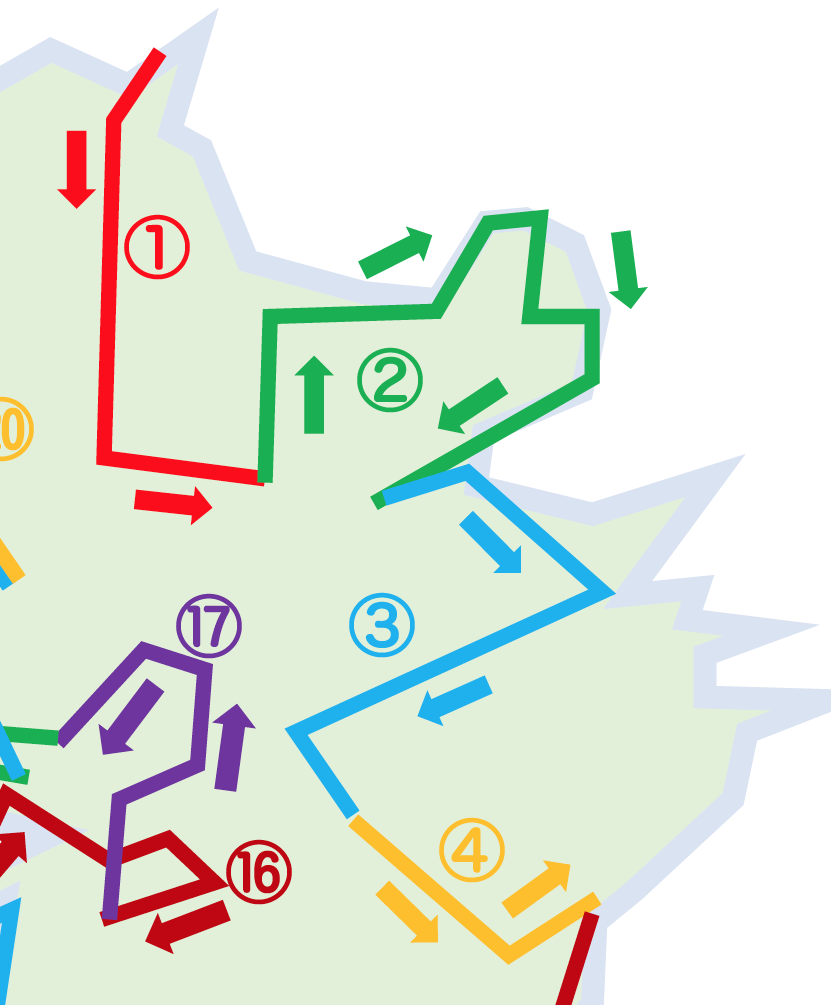

※地図の中の①の部分です。

※2019年9〜10月の旅の情報を元に紹介していきます。

【第1日】

国道2号線で関門トンネルを抜け、九州上陸を果たしました。いよいよここから九州の旅が始まります。

門司港駅のロータリーのすぐ脇にあるコインパーキングに車を停め、まずは、駅や駅周辺を散策することにしました。停められる台数は多くはありませんが、空いているならば駅近で嬉しい場所にありますよ。

まずは駅の方へ。石造りの立派な駅舎の前には広場のような(と言っても舗装されているのですが)スペースがあって、「バナナの叩き売り発祥の地」だったかの表示がありました。まさか、こんな所でこんな表示を見るとは思いませんでした。

駅の構内に入ってみると、九州の鉄道の起点をすぐ先に見ることができます。九州を南下する鉄道がここから伸びていると思うとちょっとした感動を覚えます。トイレの前には昔、公園にあったような石の水飲みが場がありました。真鍮の蛇口がノスタルジックな雰囲気をいっそう醸しています。待合室の脇にはスターバックスが入っていました。建物の景観を壊さないシックな造りでした。どっち回りで九州を回ろうかとパートナーと相談したのがここ。コーヒーをすすりながら、北海道は半時計回りだったから今度は時計回りでいいんじゃない、という理由かどうかも分からない理由で時計回りで回ってみることに。

駅を出て、「門司港レトロ」と言われる区域をのんびり散歩。バナナの叩き売りにちなんだのか、バナナ人間の不思議なオブジェが。旧財閥の建物の前を通り、船だまりの道をぐるっと回って駐車場へ。まだまだ早い時間ですので、どの店も開いていません。

車に戻り、先ほど「重大な」決断を下した通りの道順で行くには、まず、どこへ向かえば良いのかルートマップとにらめっこです。この時、初めて、温泉が近くにありそうな道の駅「童話の里くす」を候補地にしたようないい加減な感じで今回の旅は始まりました。風の吹くまま気の向くまま、寅さんがサイコロを振るようなスタートです。こういう旅を理想としていましたので、気分は最高です。

まずは、日田方面へ国道322号を南下します。

途中、パートナーがネットで見付けた千佛鍾乳洞というのが人気スポットらしいと言うのでとりあえず行ってみることに。だいぶ東へ入った感じですが、徐々に山道となり、辺りに石灰岩が顔を出すような道を上ります。案内表示に従って進み、無事到着。

駐車場から鍾乳洞の入口まで、折れ曲がった下りの道がずっと下まで続いていました。足が濡れてもいいようにサンダルを持ち、タオルを首に掛けて行ってみました。入場料を支払った先に、靴を履き替える場所がありました。持って行ったサンダルに履き替えて洞内へ。ここからです、修行の時間が始まったのが。

歩きやすく通路が造られているのではなく、石灰岩がむき出しの洞窟を直に歩くのです。この鍾乳洞に穴を空けた張本人の綺麗な水が足下を流れています。流れが狭いところは足を広げてまたぎながら歩けば良いのですが、流れの幅が広くなると水の中を歩かなければなりません。くるぶしまで位ですので、それほど深くはありません。ですが、ですが、この水が冷たいのです。最初の50mも行かないくらいで、頭の芯がキーンと痛くなる冷たさです。奥までは行くのは無理かも、正直思いました。ところが、奥の方から戻ってくる人たちは水の中を平気で歩いてくるのです。冷たさを感じない人たちなのか、と意地悪く思ってしまうほどの過酷な状況でした。

ところがです、人間というのはすごいものですね。いつの間にか、冷たさに慣れ始めるのです。意地悪く思っていた、冷たさに鈍感な人に自分もなることができていたのです。明かりが点いているのは当たり前として、これほど自然のままの洞窟を歩いたのは初めてです。普通、歩きやすいように遊歩道がありますよね。こんなに冷たい思いをしたのは初めてでした。でも、一度、サンダルでチャレンジしてみるのも忘れられない思い出になって良いかもしれませんよ。

再び国道から県道に入り南下を続けます。小鹿田焼の里があることを調べておきましたので、行ってみました。十数年前、松本城へ行った時、近くの焼き物店に「飛び鉋」で有名な小鹿田焼のとっくりとぐい呑みが置いてあったのを見て、一目で気に入ってしまいました。それ以来、小鹿田焼の大ファンになりました。

案内表示に従って県道から東へ入ると徐々に道が細くなってきました。進めば進むほど、杉の葉っぱが道路脇に敷き詰められたようになり、その上、車一台がやっと通れるほどの狭さになってきました。一本道ですので、信じて突き進むしかありません。峠を越えるとようやく開けてきて、集落に辿り着くことができました。後で分かったのですが、日田方面へ向かうために小鹿田焼の里から南下する県道107号線を走ってみたら、道幅も広い立派な道路があったのです。皆さんが、小鹿田焼の里にいらっしゃる際は、県道107号線を使って、日田の方から北上されることをお勧めします。

小鹿田焼陶芸館の看板を見付けたので、ここに車を停め、施設に入ってみました。小鹿田焼の作品や歴史、ビデオなどを通じて、小鹿田焼について勉強することができました。車はここに置かせてもらったまま、里を散策してみました。窯出し真っ最中の所を見学させていただいたり、水力でギッタンバッコンと動く鹿威しのような大きな丸太で粘土を作る景色を眺めたりしました。

集落の一番下まで下ってきて、今度は上りながら開いている店を覗くことにしました。入ってみれば、高価な焼き物もありますが、私たちにピッタリのお値段の小皿などもたくさん積み重ねられています。小皿やら箸置きやらを、あまり荷物にならない程度に購入しました。この時は車に積むことしか頭にありませんでした。宅急便で後日送ってもらえば良かったと後悔しています。でも、次に来る時の楽しみが増えたということにしておきましょう。

先ほど紹介した県道を快適に下り、日田へ。そこから東へ進んで玖珠を目指します。玖珠には、「慈恩の滝くす」と「童話の里くす」の二つの道の駅があります。登録は、それぞれ平成28年と21年。前者を選べばほぼ安心だったのですが、後者の近くには温泉マークがあったのです。

ということで、まずは後者の道の駅「童話の里くす」に行ってみて、トイレや施設を確認してから考えようと向かいました。着いてみれば、綺麗な施設でしたので、ここに決定。レストランは3時頃には閉まるので、食事は買い出すことにしました。

温泉の場所を調べてみると、「みしま温泉」という施設が、2kmもないくらいの所にあることが分かりました。道の駅の脇の道を北上すればあっという間です。温泉の前の駐車スペースに車を停めて入ってみると、こぢんまりしたアットホームな感じの温泉でした。男湯に入ると、小さな子どもとお父さん、おじいちゃんの三世代がいました。背中を洗ったり、ちゃんと温まるように言ったり、幸せそうなご家族でした。足を伸ばさなければ4,5人が入れるくらいの露天風呂もありましたので、ゆっくり浸かりました。私たちが行った時には、入浴料が250円という破格のお値段でした。穴場スポットだと思います。空いている時間帯を選んで行ってみてはいかがでしょうか。

道の駅に戻る途中にはセブンイレブンがありますので、ここで食材は購入できます。

道の駅は、高速のインター出口の近くにありますが、走行音で悩まされることはありませんでした。九州1日目の夜は、朝まで静かに休むことができました。

《車中泊地・宿泊地》

◇道の駅「童話の里くす」

*登録:平成21年(国土交通省ホームページより)

*トイレ: ウオシュレットでしたし綺麗でした。

*温泉・入浴施設: 道の駅から北へ2kmも行かないところに「みしま温泉」があります。当時は250円という安さでびっくり。とても雰囲気の良い温泉でした。

*食事:「みしま温泉」からの戻りにセブンイレブンがあります。ここで食材を購入するのがよいと思います。

*おすすめ度【◎○△】:高速インター出口の交差点脇という立地ですが、夜中に走行音が気になることはありませんでした。施設はトイレも綺麗で、駐車場もきちんとしていました。道の駅のレストランは早くにクローズになりますので、夕食は買い出しがよいと思います。

《観光》

*千佛鍾乳洞:この時のことを思い出すと、頭に響く冷たさが真っ先に浮かんできます。行ったのが9月で、半袖で丁度良い季節でした。体はさほど冷えないのですが、足の冷たさの記憶は消えることがありません。旅の思い出に、是非どうぞ。

*小鹿田焼の里:「小鹿田焼陶芸館」で小鹿田焼のことを勉強してから里を散策するのがお勧めです。天日干しや窯出しの様子を眺めるのも楽しいですよ。もちろん販売所でお気に入りを見付ける楽しみもあります。次回、行くことがあれば、きっと宅急便をお願いすると思います。

《走行距離》

*約150km

今回もお越しいただき、ありがとうございました。

はーい、ということで、 旅々どーも(^_^)/ でした。

コメント