どうも~! 旅々どーも(^_^)/ でーす。近頃、夕べのご飯を思い出すのに時間がかかるようになりました。

さて、今回は、「お遍路の旅をしてみたいけれど、どのくらいの日数が必要なの?」「どんな服装?」、「持ち物はどんな物が必要なの?」の疑問について情報をお伝えしていこうと思います。

そこで、今回のポイント

①期間と巡り方

②服装と持ち物

「お遍路といえば歩いて巡る」というイメージを、以前、私は持っていました。しかし、情報誌やネットで、車でお遍路に行くという情報に触れてからは、自分も「車中泊」で巡ってみたいという思いが強くなっていきました。もうすぐ定年退職という頃でしたので、退職直後の4月の頭からお遍路に出ようと考え、計画を練り始めました。実際には、4月のついたちの朝に家を出て、「車中泊でお遍路」の旅をスタートしました。往復を除き、四国を2週間ほどで巡ってきました。満開の桜と菜の花を楽しみながら、八十八か所をお参りしてきました。

①期間と巡り方

まずは、どのくらいの期間(日数)で旅をするかをはっきりさせることが大切です。と言いますのは、お遍路の巡り方にいくつかのパターンがあるからです。私は詳しくはありませんが、ネットや情報誌によると、次の4つに分類されるようです。

【お遍路の巡り方】

ア 順打ち(1番札所から順に巡る方法)

イ 逆打ち(88番札所から巡る方法)

ウ 通し打ち(一度に88か所を巡る方法)

エ 区切り打ち(期間・区間を分けて巡る方法)

※ちなみに、「打つ」とは、昔は木のお札を釘で本当に打ち付けたことから来ている、と何かに書いてありました。

2週間程度の日数がとれるなら、それほど急がなくても、「順打ち」「逆打ち」のいずれかを「通し打ち」することができます。私もこのくらいの日数で回りました。いやいや、もっと少ない日数で行きたいんだ、というのであれば、「順打ち」「逆打ち」のいずれかを「区切り打ち」すればよいのです。次にお遍路をする時には、その続きをする、そして、また、その続き、とつなげていけばよいようです。

私は、1番札所から順に88番までを同じ1回の旅の中で巡ったので、たぶん、「順打ち」の「通し打ち」に当たると思います。観光地にもいろいろ寄りながらでしたが、思いのほかゆっくり巡ることができました。

というわけで、まずは、期間(日数)をはっきりさせて、その上で、巡り方、つまり「順打ち」「逆打ち」のどちらにするかを決めましょう。そして、「区切り打ち」にするなら何番から何番までにしようかと考えるのがよいと思います。

②服装と持ち物

白い装束のお遍路さんの姿は、テレビなどでも時折目にします。笠をかぶっていたり、杖をついていたり、なんだかバッグのようなものを下げていたりして、身に付けるものがけっこうありそうです。それに、あのバッグのようなものの中には何が入っているんだろう。私もお遍路に出る前は分からないことだらけでしたので、まずは、調べることから始めました。

ここでは、皆さんもそんな疑問をお持ちなのではないかと考え、私が実際にお遍路をした時の服装と持ち物について紹介していこうと思います。

まずは、「服装」について。

下の写真は、お遍路の時の私です。これを見ながらお読みください。

ア 「白衣」 : 一番札所にあるお遍路用品の店で購入しました。長袖もあったのですが、暑くなるのがいやなので袖なしにしました。

イ 「輪袈裟」 : この店で売っています。私は、知り合いのお坊さんから事前に頂戴した輪袈裟があったのでそれを用意していきました。

ウ 「金剛杖」 : これもこの店で買いました。

エ 「数珠」 : 家から持って行きました。

オ 「さんや袋」 : これもこの店で買いました。

カ 「履き慣れた靴」 : お寺の中には、駐車場から本堂まで、石段が延々と続くところがあります。履き慣れた歩きやすい靴が必要です。

この他に、「菅笠」があります。これを被れば、もう、まさにパーフェクトお遍路さん。ですが、車での移動がメインでしたので、私は用意しませんでした。

すべて用意するには多少お金がかかってしまいますが、それなりの服装になると気分も変わるものです。これも受け売りで恐縮ですが、白装束は死装束を意味しているようですので、白衣のズボンもはいたなどといえば、気分は一層高まりそうですね。

では、次に、「持ち物」について。

下の写真は、お遍路で持ち歩いた品物です。

ア 「納経帳」(上段右) : 1番札所の売店で買いました。

イ 「御影入(おみえいれ)」(上段左) : お遍路の途中で買いました。納経帳だけでもよかったのですが、せっかくなので買いました。「納経帳」と合わせると結構な重さになりますので、車に置いておくようにしました。車に戻ってから、いただいた御影を「御影入」に入れて整理するとよいと思います。

ウ 「経本」(中段) : この店で買えます。私は、輪袈裟と一緒にいただいた経本を持って行きました。

エ 「ろうそく」(中段) : これも家から持って行きました。

オ 「線香」(中段) : 家から持って行きました。なくなったらコンビニでもスーパーでも購入できます。

カ 「ライター」(中段) : これも家から持って行きました。

キ 「お賽銭」(下段) : 五円玉をたくさん用意していきました。一つの札所で、ご本尊様とお大師様の両方にお供えしますので、たくさん用意したいです。私は、銀行だったか郵便局で両替をしたこともありました。

ク 「納札(おさめふだ)」(下段) : この店で買いました。たしか、100枚組だったと思います。

ケ 「ペン」(下段) : 納札に住所や名前を書く時に使います。

これらを、上の服装のところで書いた「さんや袋」(写真右下)に入れて歩きました。

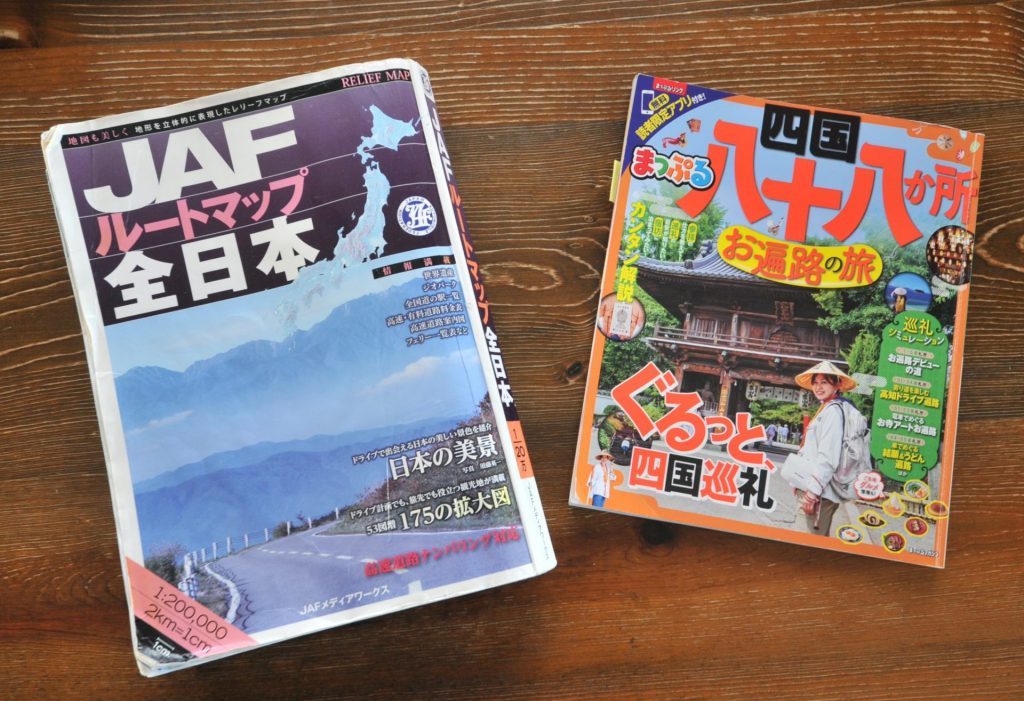

この他に、持ち物というわけではありませんが、やはり、旅に出るということで、「ロードマップ」と「旅の情報誌」はあった方がよいと思います。

ロードマップは、ナビと違って、次の目的地までのおよその距離を瞬時に測るのに便利です。私は、人差し指、中指、薬指の三本を並べた幅が地図上のほぼ10kmになるのを利用して測っています(1回分で10km、3回分で30km、といった具合です)。さらに、道中の地形や近くにある観光地などの情報を一目でとらえることができるので便利です。気付いたことなどのいろいろな情報を地図に書き込んで、備忘録としても活躍しています。

また、旅の情報誌は、食や土産、観光といったテーマで探せるので便利ですし、お遍路の情報も豊富です。最近では、スマホやパソコンを主にこのために使っているという方も多いことと思います。昔は、ロードマップと旅の情報誌だけを頼りにして旅をしていたわけですから、現在は、比べものにならないほど多くの情報入手の手段がありますね。使いこなす力が必要な時代なのですね。

初めてお遍路に出ようという方にとって、少しでも参考になる部分があったら幸せです。無事に、そして、楽しく安全に巡ってこられますことをお祈りしています。

さて、次回は、いよいよ車中泊お遍路の始まりです。【車中泊】「車中泊でお遍路16日間② 〜私のお遍路・こんな感じで巡りました(その1・主に徳島編)〜 」と題して、4回シリーズのうちの第1回をお伝えします。

私は、次にお遍路に出るのを楽しみにして、白衣やら納経帳やら金剛杖などを今でも大切に保管しています。そして、次回は、八十八か所で納経するために、「写経」を始めました。「写経」を納めながら、「順打ち」の三倍の御利益があるという「逆打ち」で「通し打ち」をすることを楽しみにしています。早くコロナが収まらないかな〜。

今回もお越しいただきありがとうございました。

はーい、ということで、 旅々どーも(^_^)/ でした。

コメント